- ユーザー車検に興味がある

- でもちょっと難しそうでハードルが高い・・・

- ユーザー車検の流れが知りたい!

「ユーザー車検に挑戦してみたいけどなんだか難しそう」「ひさびさ過ぎて流れを覚えていない」なんてお悩みはありませんか?

建て替えが完了した「なにわ陸運局(なにわ自動車検査登録事務所)」にてユーザー車検を受けてきましたが、ユーザー車検の流れが少し変わっていました。

そこでこの記事では、新なにわ陸運局のユーザー車検の流れをわかりやすく解説します。さらに、ユーザー車検でよくあるトラブルと解決方法についてもまとめました。

ぜひ、最後までお付き合いください!

車検に必要な持ち物や車検の予約方法についてはこちらの記事で詳しくご説明しています。

<バイクのユーザー車検に挑む!事前準備と予約方法、メリット・デメリットは?>

なにわ陸運局の場所

まずは念のため、なにわ陸運局の場所をご紹介します。

正式名称は「近畿運輸局大阪運輸支局 なにわ自動車検査登録事務所」。

大阪市内を管轄し、ナンバープレートの表記は「なにわ」。

大阪人は、なにわナンバーに誇りを持っていることが多いですが、「なにわってどこ?」「ひらがながダサい」「なにわナンバーは怖い」と感じる人々もいるようです。

ちなみに、「なにわ」になった所以は大阪の呼称「なにわ」から。

ひらがなの理由は、難波や浪速など複数の漢字があることと、読むには知識が必要になるからだそうじゃ。

なにわ陸運局ユーザー車検の流れ

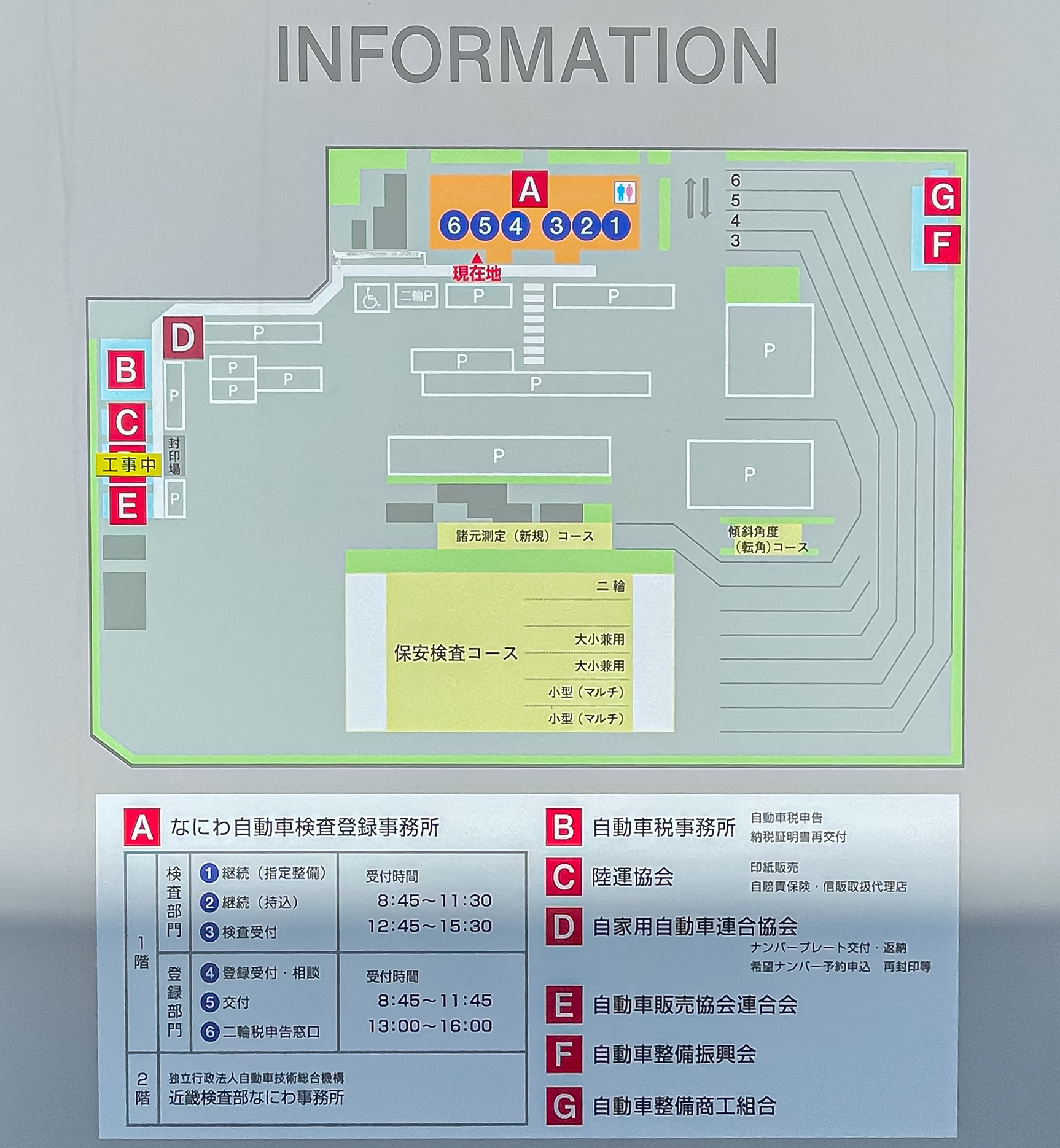

なにわ陸運局の構内図はこんな感じ。2022年から始まった建て替え工事も、ほぼ完了しています。ユーザー車検で立ち寄る建物の順番は、以下のとおりです。

- Aの建物「検査登録事務所」で受付と書類を入手

- Cの建物「 陸運協会」で支払いを済ませる

- 保安検査コースで検査を受ける

- Aの建物「検査登録事務所」で車検証を受け取る

受付がセルフになり、書類を記入する箇所も少なくなったので、かなりの時短になっています。

それでは、くわしく説明していきましょう。

⓪ 必要に応じてテスター屋さんで調整してもらう

ヘッドライトの光軸がズレていると、車検で合格がもらえません。

光軸がズレていても気づきにくく、知らない間にズレていることも多いので、陸運局の近くのテスター屋さんで光軸調整をしてもらった方が良いでしょう。

光軸のズレが起こる原因は、以下のとおりです。

- ヘッドライトに強い力をかけた

- 振動でズレた

- 電球を変えた

入り口はガソリンスタンド側で、スタッフの人が丁寧に案内してくれます。テスターを使った精密な光軸調整と併せて、バイクの状態ごとに光軸テストを合格しやすいコツも教えてくれるため、とても重宝します。

光軸調整の料金は1,500円と安いので、車検を一発で終わらせたいときは、事前に立ち寄って調整してもらいましょう。

① Aの建物「検査登録事務所」で車検受付と書類を入手する

ユーザー車検のスタートは、「A」の文字が貼られた建物「検査登録事務所」の中で車検受付と書類を入手するところからです。

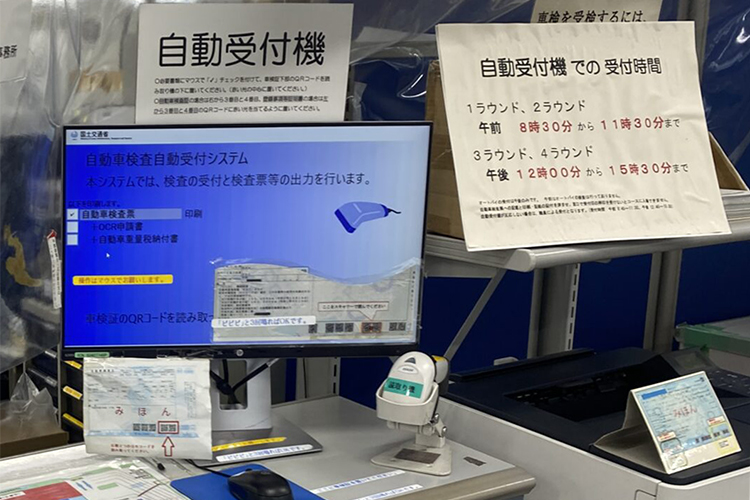

建物内の3番窓口「検査受付」に設置している自動受付機を操作します。

自動受付機は写真の物より、新しくなっていますが操作方法は同じです。モニターを確認し、以下のチェックが入っているか確認しましょう。

- 自動車検査票

- OCR申請書(継続検査申請書)

- 自動車重量税納付書

3項目すべてにチェックが入っていることを確認し、バーコードリーダーで車検証右下のQRコードを読み込ませれば、左手にあるプリンターから用紙が出てきます。合計3枚出てくれば次に進みます。

もし、足りない場合はもう一度操作して、必要な用紙のチェックを入れ、QRコードを読み込ませてください。これで、受付と書類の入手も完了です。

もし、受付に行列ができていても、自動受付機は使用できるので、何の行列か確認して手続きを進めましょう。

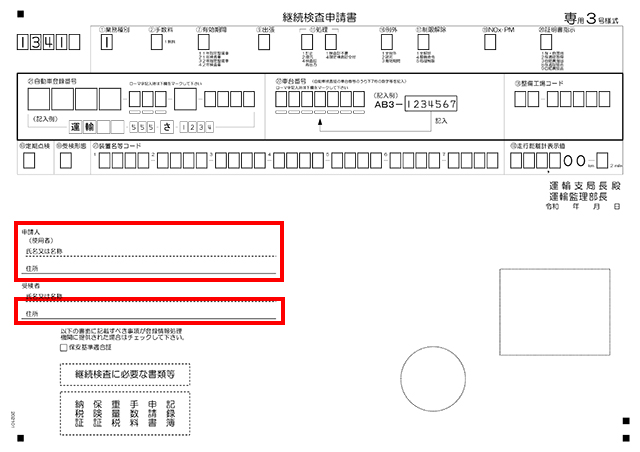

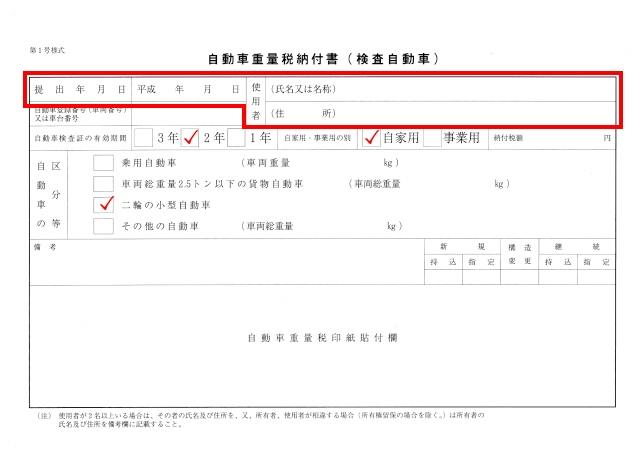

書類はほとんど記入済みになっていますが、一部抜けているため、建物内のカウンターに備え付けられたボールペンで記入します。

OCR申請書(継続検査申請書)と自動車重量税納付書の赤枠内を記入し、自動車重量税納付書は該当する部分にチェックを入れましょう。

② Cの建物「近畿陸運協会」で支払いを済ませる

次に「C」の文字が貼られた建物「近畿陸運協会」で、税金や保険の支払いを済ませます。

建物内に入ったら、一番奥の窓口から順番に支払いを行います。支払う順番は、以下のとおりです。

- 重量税

- 検査登録手数料

- 自賠責保険

各窓口で書類を提出すると、料金が請求され、印紙も貼ってもらえます。支払は基本的に現金で、自賠責保険のみクレジットカードで支払うことが可能です。

自賠責保険の窓口では、証明書の発行に数分かかるため、近くの椅子でゆっくり待ちましょう。

③ バイク専用検査コースで検査員の指示に従う

さあ、ここからはバイクに乗って検査コースで検査を受けます。バイク専用検査コースは建物内の右端です。検査コースの右隣りには新規コースがあるため、間違って入らないようにしましょう。

ユーザー車検では、検査員や検査機器の指示通りにバイクを操作するだけですが、不安を感じる場合は検査員に「はじめてです」「慣れていません」と伝えれば優しく説明してくれます。

検査員に書類一式を渡すと、検査の開始です。検査コース内の流れをまとめると、以下になります。

- ウインカー、ブレーキ、ホーンなどの灯火類の検査

- 車体番号などの確認

- 書類を受け取る

- 排気ガスの検査

- ブレーキの検査

- スピードメーターの検査

- 光軸の検査

- 検査員から合格のハンコをもらう

排気ガスの検査は、自分でプローブ(細長い棒)をマフラーに突っ込んで行います。問題なければ、自動記録器に「自動車検査票」を差し込んで結果を印字してください。

ブレーキ、スピードメーター、光軸はすべて検査ラインで行います。検査ライン手前に、操作パネルがあるので、車検を通すバイクが該当するボタンを押します。

次の項目は車検前にチェックしておきましょう。

- 車速は前輪・後輪のどちらで測るか

- ヘッドライトは1灯・2灯どちらか

もし、ボタンを押し間違えても、ぐるっと回って検査ラインを通り直すだけなので、ペナルティや追加料金は発生しません。検査員に報告して、検査を受け直しましょう。

検査ライン内では頭上の電光掲示板の指示に従ってバイクを操作します。足つきの悪いバイクは、検査ライン内に設置されたフットボタンの操作が行いづらいので、立ちごけしないように注意してください。

ラインを通り過ぎると、出口付近に設置された自動記録器に「自動車検査票」を差し込んで、結果を印字します。最後に中央にある総合受付?で検査員に合格のハンコをもらって検査コースは終了です。

ハンコをもらい忘れると、新しい車検証をもらえないので忘れずに!

④ Aの建物「検査登録事務所」で車検証をGET!

「A」の文字が貼られた建物「検査登録事務所」の2番窓口「継続(持込)」ですべての書類を渡して、引換券を受け取ります。

新しい車検証も、2番窓口「継続( 持込)」で受け取れるので、そのまま近くで待機です。引換券の番号を呼ばれたら書類一式を受け取り、ユーザー車検は完了です。

お疲れさまでした。

ユーザー車検でよくあるトラブル

車検で一発合格できないことってけっこうあります。

私も、XL883Rの車検で排ガス検査は不合格をもらってしまいました。

不合格でも、当日なら何度でも検査を受けることができるので、あきらめるのは早いですよ!

最悪を考えて、工具の持参や最寄りのバイク用品店、バイク屋さんをチェックしておくと、もしもの時も安心。

排ガス検査が不合格だったときは、アイドリングが安定するまで暖気、スパークプラグの交換、添加剤を入れるなどで改善できるかも!

カゲモトのXL883Rはアイドリングを下げているので、少し回転数を上げたら無事に合格できました。

ヘッドライトの光軸が合っていない

光軸は知らない間にズレてしまうので、もっとも不合格をもらいやすい検査です。

年式の古いバイクやヘッドライトのレンズにくすみがあると、光量が足らなくて不合格になることも。

そんなときは事前に、配線の引き直しや、レンズを磨いておくとスムーズです。

光軸検査は、1回で合格できたらラッキーという気持ちで挑むのが良いでしょう。

ミラーのサイズが小さすぎる

バイクのミラーのサイズは保安基準で細かく指定されています。

- 鏡面の面積は69㎠以上

- 円形のミラーなら鏡面は直径94mm以上、150mm以下

- 円形以外のミラーなら鏡面は120×200mm未満で直径78mmの円が入り

保安基準を満たすミラーには「車検対応」と記載があるはずなので、購入するときにチェックしておくのが吉。

レンズや反射板(リフレクター)の割れや欠落がある

ヘッドライト、ウインカーなどのレンズの割れていると、電球の光が漏れて誤認のおそれがあるので車検に通りません。

反射板(リフレクター)にも細かい基準があります。

- 後方の反射板は赤色のみ

- 反射板の面積は10㎠以上

- 下面が地上から25cm以上、反射板の中心点が地上から150cm以下

2023年9月以降に発売された新型車には、黄色の側方反射器(サイドリフレクター)の装着が義務付けられています。

ちなみに、反射板が装着されていないと整備不良に該当してしまうのじゃ。

1点の違反点数と6000円(原付は5000円)の反則金が科せられてしまうぞ!

ウインカーやライセンス灯、ホーンが機能していない

ウインカーやライセンス灯などの灯火類が光らない、ホーンが鳴らない、うるさい場合も車検には通りません。

特に、ライセンス灯やブレーキは運転していると見えないので、うっかり切れてしまっているかも。

灯火類の不具合は事故にもつながることなので、日ごろからしっかりチェックしておきましょう。

<【新習慣】自分もバイクも守る!5分で完了、日常点検のススメ。>

シフトパターンの表示がない

シフトペダル周辺にはシフトパターンが書かれたシールが貼られています。

文字のかすれや剥がれで、パターンが読めないと車検に通りません。

手書きでも問題はないので、マスキングテープを貼ってパターンを書いてしまうのもアリです。

タンデムベルト、タンデムバーがない

社外品のシートに変えている人は要注意。

2人乗りで車検を更新する場合は、タンデムベルトかタンデムバー、それとタンデムステップが必須です。

車検を受けるまでに、取り付け直しておきましょう。

検査員はベルトをもってグイグイと引っ張ったりはしません。

車速を検出している場所が分からない

ユーザー車検でもっとも悩むかもしれないスピードメーターの検査。

バイクは前輪、後輪、エンジン(スプロケット)のどこかで車速を検出しています。

カンタンな確認方法は、キーをONにした状態で、バイクのリヤタイヤを浮かせて手で回したときに、メーターが動けば後輪で測定、メーターが動かなければ前輪で測定になります。

リアタイヤを浮かせられないなら、スピード―メーターから伸びたケーブルが前輪に繋がっているなら前輪で測定、それ以外は後輪で測定と覚えておけば多分大丈夫です。

もし、測定するタイヤを間違えても、もう一度測定すればいいので1/2の確率で挑戦してみてもいいですね。

まとめ

前回に引き続き、ユーザー車検について詳しくご紹介しました。

ユーザー車検の流れは、陸運局が変わっても大きく変わることはありません。

一度でも経験しておけば、車検をお店に任せる以外の選択もできるので、この機会にぜひ挑戦してほしいです。

ユーザー車検を受けるための予約方法や事前準備についてはこちらでご説明しています。

ぜひ参考にしてください。

<バイクのユーザー車検に挑む!事前準備と予約方法、メリット・デメリットは?>

ではまた!

コメント